- Top

- 開発事業

Development開発事業

半世紀を超える賃貸ビル事業の経験と実績が私たちの開発フィロソフィーにつながっています。

リーマンショックのような大きな経済危機から様々なトラブルまで

自ら長年ビルを所有し、経験したノウハウがあるからこそ、ビルオーナー様の立場に立ったサポートが可能です。

長期安定稼働

保有・運用する収益ビルの平均稼働率97.57%(※)を維持する長期安定稼働を実現しています。

損益、キャッシュ両面から長期事業収支を緻密かつ合理的に予測、綿密な市場調査をもとにした的確な賃料設定を行っているからこそ長期安定稼働を実現しております。

(※)2021年時点

機能美の追求

収益ビルの開発で重要なことは、長期的な事業収支をベースにした資産価値の追求です。

それを実現するために、北辰不動産グループが大切にしているのが、シンプルに装飾を削ぎ落していく「機能美の追求」です。

最有効利用

長年の賃貸事業経験にもとづくノウハウで、その不動産の効用が最も発揮される利用方法を選定し、長期的な資産価値の維持向上につながるプランを追求します。

北辰不動産グループの

開発ブランドについて

一棟RC賃貸マンション

COCOCUBE/COCOFLAT

相続対策や資産の長期安定運用ニーズのある方に向けた、職住近接立地エリアのコンパクトな投資用一棟RC賃貸マンションシリーズのブランドです。

詳細を見る

北辰不動産グループの賃貸ビルブランド

COCOSPACE

店舗住居複合の「COCOSPACE麻布十番」を開発して以降、「ポールスタービル」や「北辰ビル」に加えて、新たな賃貸ビルブランドとしてシリーズ展開しています。

詳細を見る

宿泊施設ブランド

COCOSHUKU

国内外のグループ旅行者向け宿泊施設「COCOSHUKU 中野」のオープンを機に、今後も「COCOSHUKU」ブランドでのシリーズ展開を予定しています。

詳細を見る

ポールスタービル

POLESTAR BUILDING

東京の銀座や赤坂の他に福岡の博多等、北辰不動産が古くから開発、運用してきた繁華街立地の商業ビルブランドです。

北辰ビル

HOKUSHIN BUILDING

オフィスや住居系のビルブランドとして古くから展開してきた代表的なビルブランドです。水天宮や六本木、渋谷等の東京以外に札幌にも保有しています。

収益ビル開発や土地の有効活用をお考えの方へ

お客様がお持ちの土地の有効活用について、土地や規模の用途に合った収益ビルや、賃貸併用住宅ビル、本社兼賃貸ビル等の開発をサポートいたします。

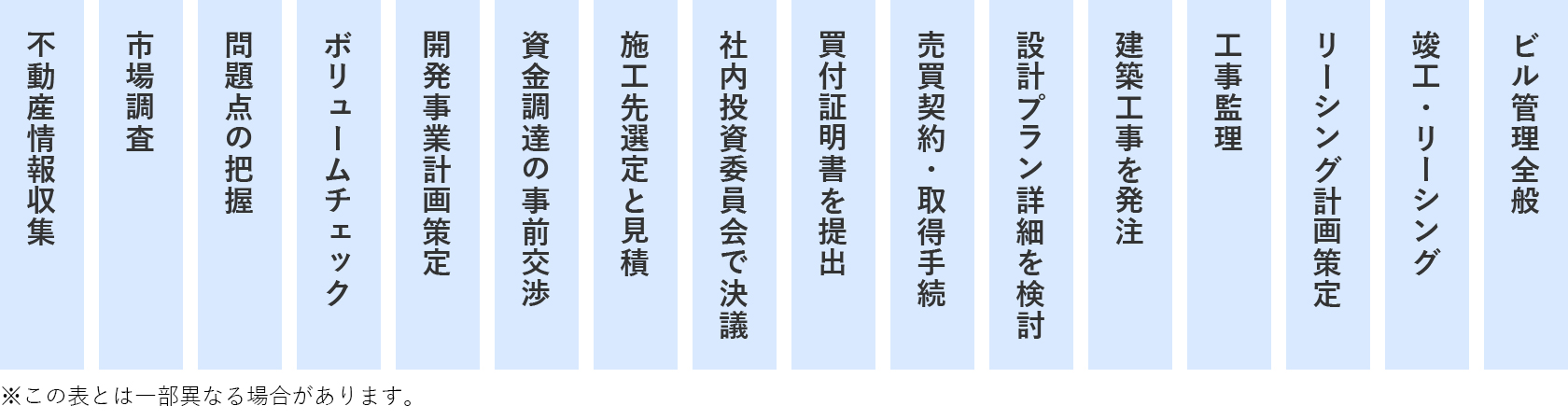

企画・設計からテナントの募集、管理やビルメンテナンスといったトータルな開発・運用を、収益ビルに強い設計会社が長期的なビル管理までお受けできることが北辰不動産グループのビル開発の強みです。